Эволюционный потенциал систем.

Дальнейшее развитие.

Искусственный разум и другое.

Корабельщиков Р.В.

Редакция: 23-10-2025.

- --

Аннотация.

- -- Ограничения.

- -- Методика и последовательность действий.

- -- Эволюционный потенциал разума.

- --

Потенциал клетки.

- -- Потенциал группы клеток.

- -- Потенциал группы клеток многоклеточного организма.

- -- Искусственный разум с точки зрения энтропии.

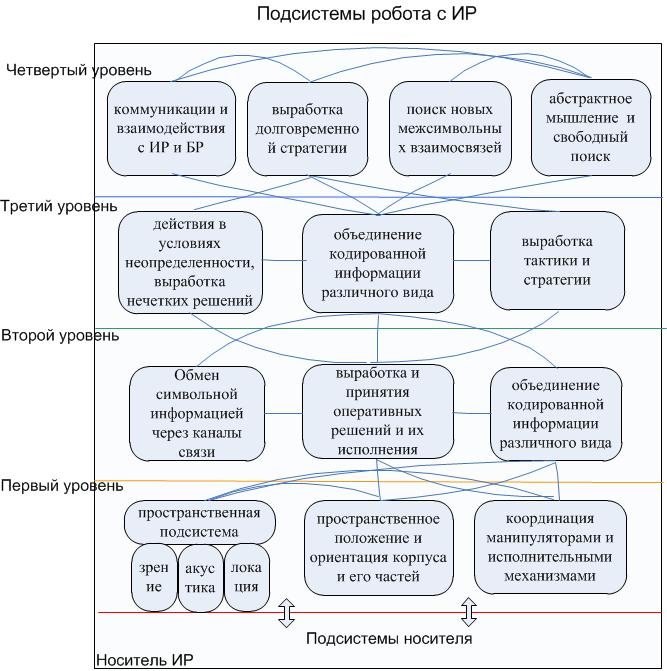

- -- Потенциалы подсистем ИР

- -- Потенциал группы клеток.

- -- Разное на тему ИИ и ИР.

- -- Саморазвивающиеся системы.

- -- Гипотезы.

- -- Список литературы.

- -- Ограничения.

- -- Аннотация.

- -- Ограничения.

- -- Методика и последовательность действий.

- -- Эволюционный потенциал разума.

- -- Потенциал клетки.

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

- -- Потенциал группы клеток.

- -- Потенциал группы клеток многоклеточного организма

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

- -- Искусственный разум с точки зрения энтропии.

- -- Потенциалы подсистем ИР

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

- --

Разное на тему ИИ и ИР.

- -- Степень интеллектуальности коррелирует, но не связана однозначно со степенью разумности.