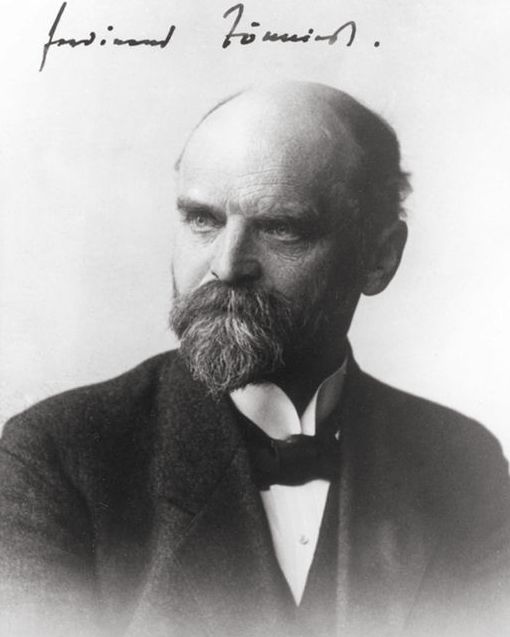

Фердинанд Тённис

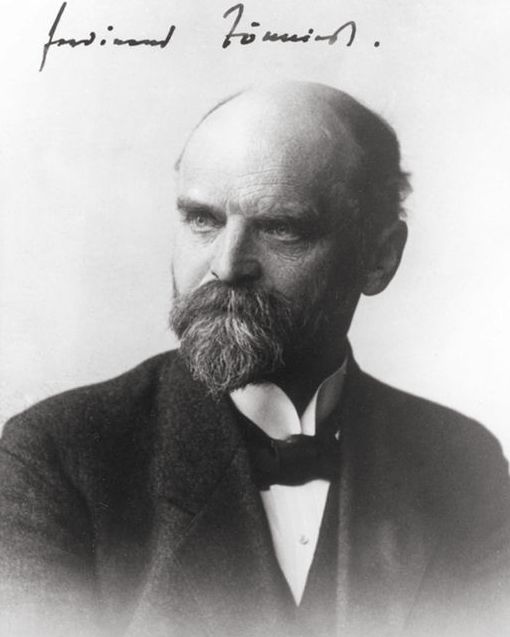

Ферма Марии-Антуанетты в Версале

|

|

||

Главной темой социологии Тенниса была социальная связь. Он предпринял попытку совмещения двух традиционно противопоставляемых точек зрения: социологического номинализма и социологического реализма, "атомизма" и органицизма. Невозможно, считал он, осмысленно ответить на вопрос, является ли общество видом товарищества, организованного рациональными действующими индивидами в целях достижения определенных выгод, или же "творением природы", существование которого необъяснимо в категориях их сознательных решений и рационального выбора (Ежи Шацкий). | ||

Фердинанд Тённис

Ферма Марии-Антуанетты в Версале