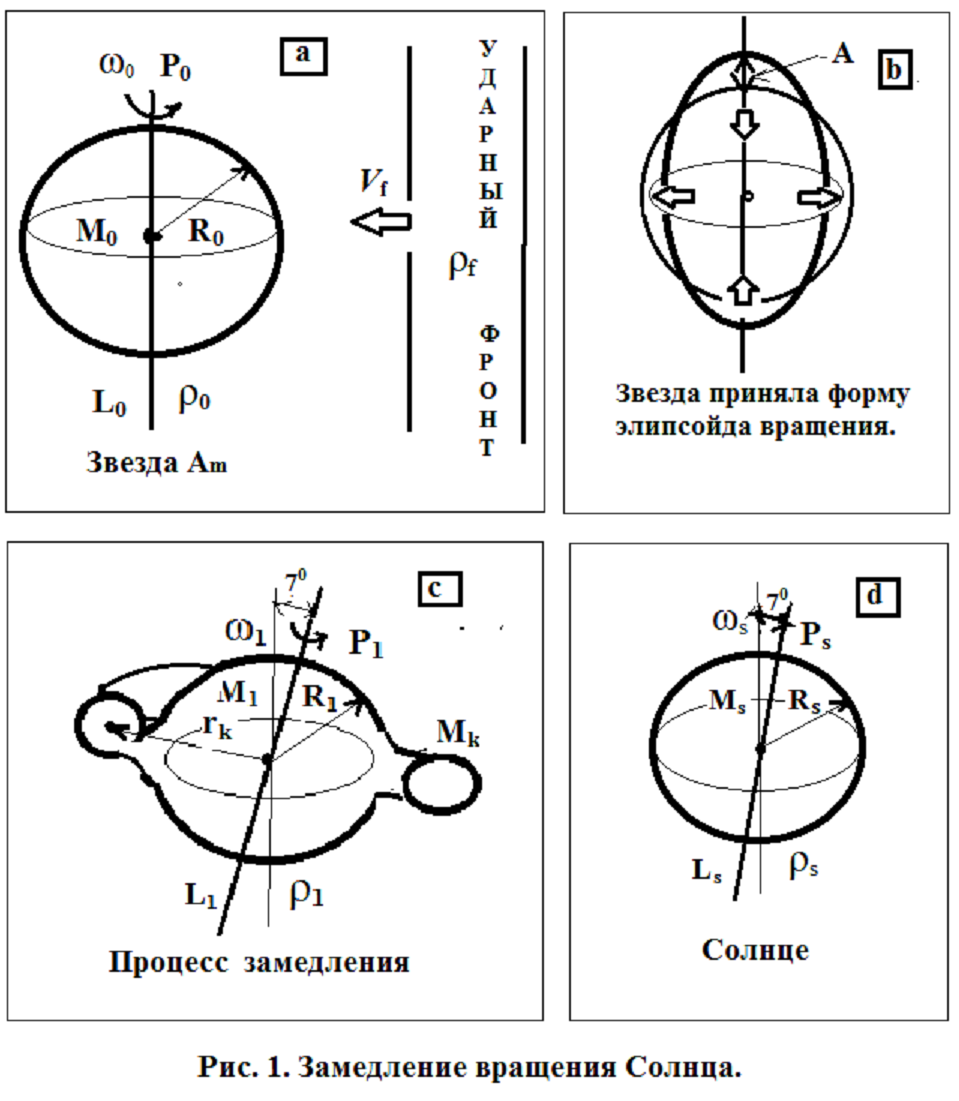

Замедление вращения Солнца

Светлов В.Н. (vnsvet@yandex.ru).

Введение

Предположение

Замедление вращения Солнца

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заключение

Литература

|

|

||

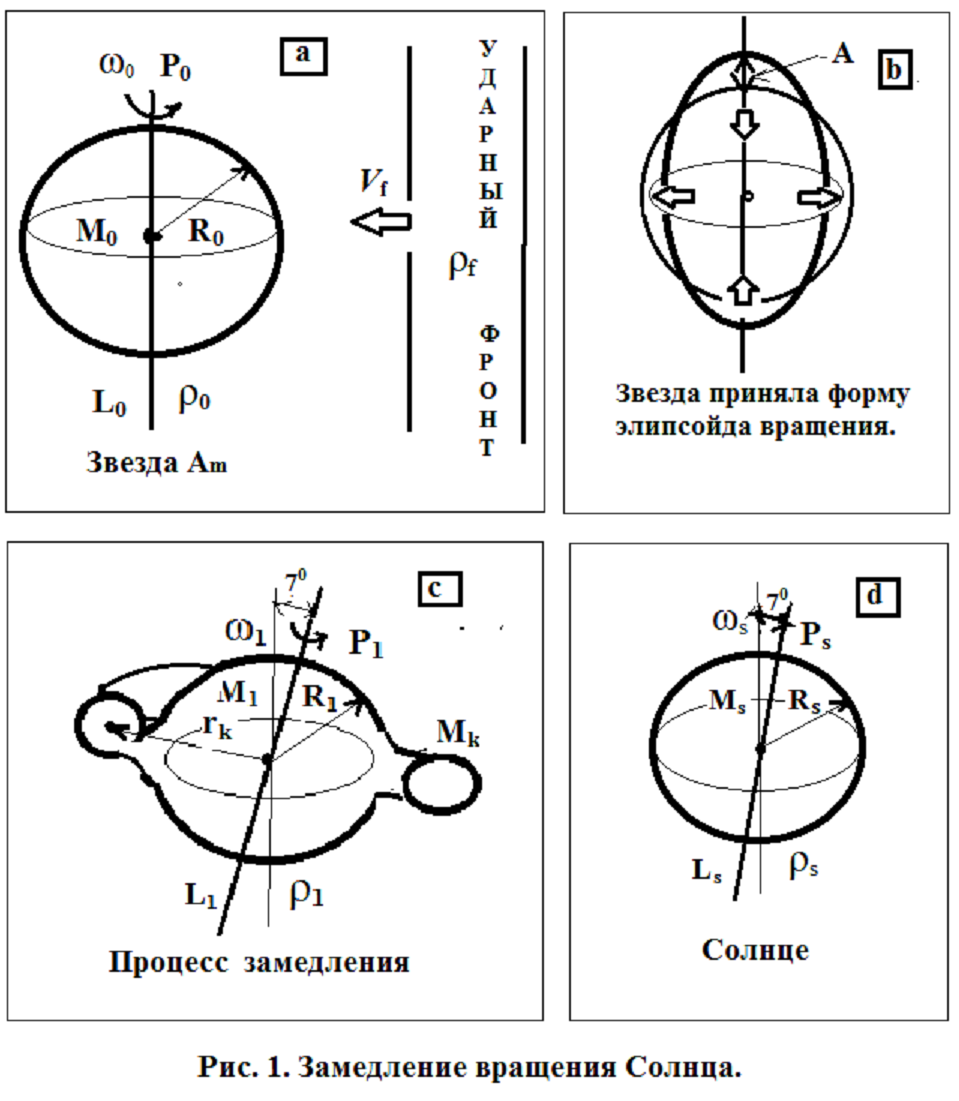

Замедление вращения Солнца

Светлов В.Н. (vnsvet@yandex.ru).

Введение

Предположение

Замедление вращения Солнца

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заключение

Литература

|