|

|

||

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-3.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-4.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-6.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-14.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-28.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-29.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-30.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-31.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-40.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-41.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-38.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-46.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-50.jpg)

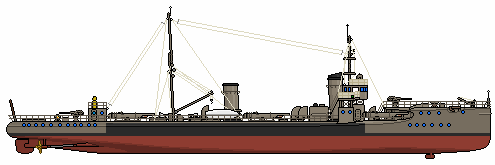

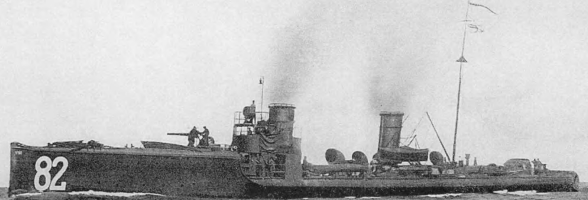

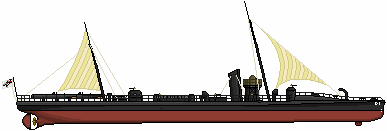

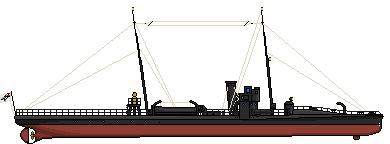

Gw.98

Gw.98

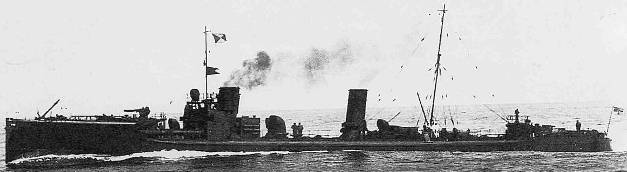

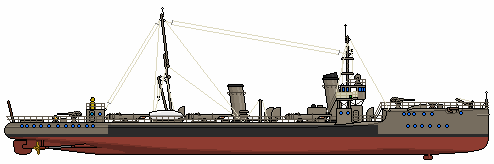

Gv.88

Gv.88

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-59.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-60.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-63.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-66.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-67.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-69.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-70.jpg)

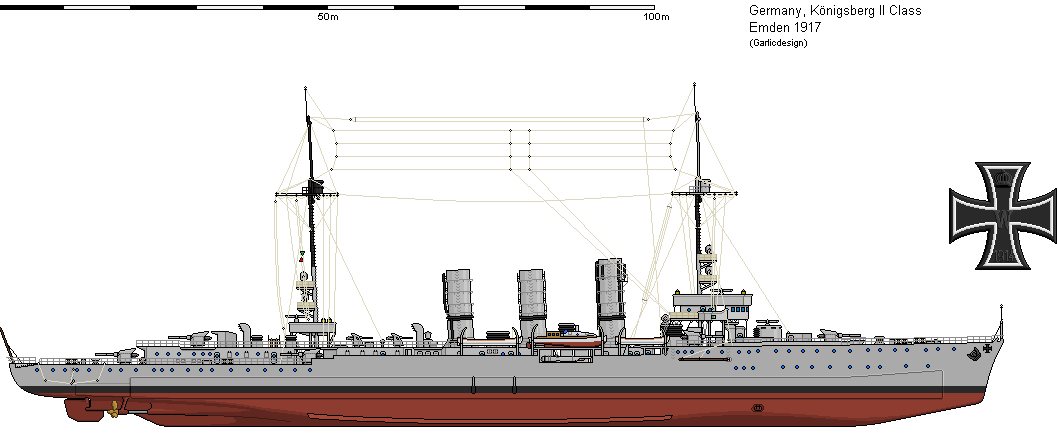

Konigsberg

Konigsberg

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-72.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-73.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-75.jpg)

V116

V116

S113

S113

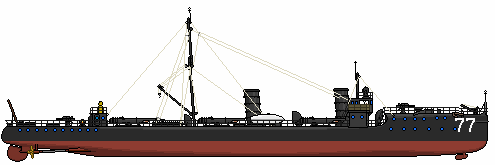

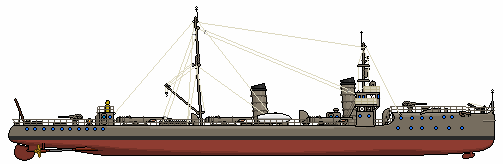

B98

B98

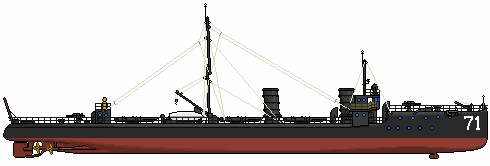

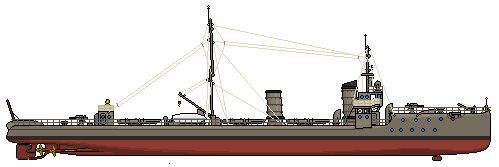

B112

B112

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-76.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-77.png) Tiger

Tiger

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1919-29ger/mb1919-1929-78.png) Greif

Greif

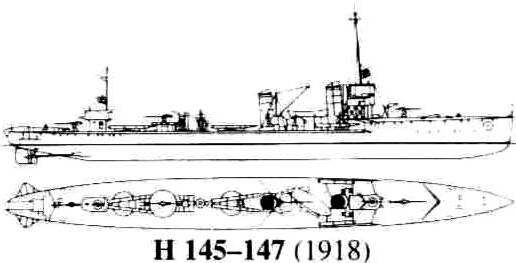

H145

H145

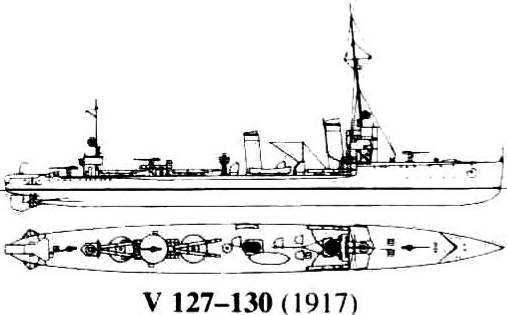

V128

V128

G89

G89

V70

V70

V82

V82

V67

V67

V46

V46

V43

V43

V28

V28

G7

G7

V1

V1

V6

V6

G194

G194

G196

G196

V190

V190

V186

V186

V183

V183

S179

S179

G169

G169

G173

G173

S168

S168

S166

S166

V162

V162

S147

S147

D7 1896

D7 1896

D3

D3

V105

V105

V106

V106

A91

A91

A68

A68

A28

A28

A44

A44

A15

A15

A22

A22

A1

A1

G89

G89

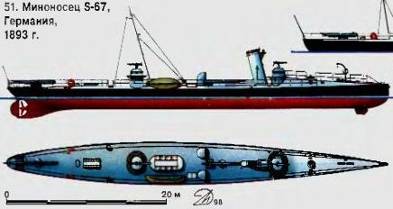

S84

S84

S70

S70

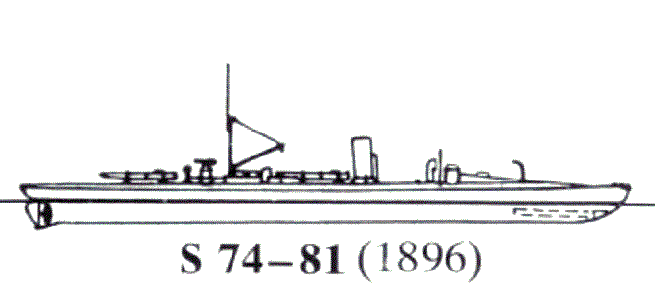

S42..47 1895

S42..47 1895

S7..S41

S7..S41

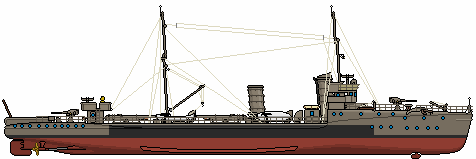

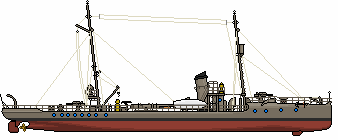

M104

M104

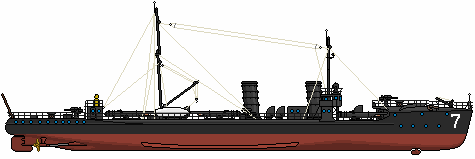

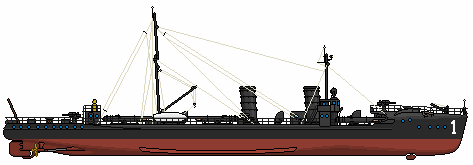

M4

M4

|